|

| 「アトリエ理」の店内には茶房があり、 棚にはたくさんの素敵な着物が。 |

大変厳しい人だよね。表情は穏やかで、いつもにこやかなんだけど、芯は大変厳しい人。

先生が出されている「九谷焼」っていう本を読んでもわかるように、物言いも厳しく、ソフトな感じじゃないですよね。

美大始まって以来の厳しい学長さんだったみたいですね。外見とはえらい違い。先生から怖いという感じはしないと思うんですよ。気骨があって、自分の信念を曲げないし、体制に諂わないし、凛とした方ですよね。

作品にしていうと、いつまでも若い作品をつくっていたよね。

80過ぎたおじいちゃんの作品じゃないよね。

本人もいつもそうやったわ。80歳過ぎてもせなかんことがいっぱいあると何時も熱くお話されていましたよ。

著名で作家と呼ばれる人はおられますが、生意気を言わせてもらうと本物の作家さんと言われる人は少ないと思っています。

そんな中、先生は本物の作家さんやと思っています。

感じ取る力っていうのは、ああでもないこうでもないと考えるものではないじゃないですか。

どっちかっていうと、先生の描き方っていうのはアーティストっぽいよね。

ものづくりの姿勢は非常に職人っぽいんですけど、感性を大切にした表現法はアーティストやと思いますね。

直線は真っ直ぐに描かなければいけないという考え方もありますが、感性の世界では必ずしも真っ直ぐでない場合もありますよね。

作品と言うのは、自己主張の世界ですから、あくまでも自分が感じた線を大切に表現しますよね。

自分の思いを表現するには、技が無くては上手に表現することが出来ませんが、先生は自分が作った作品が語るには感性を磨くことがとても大切やと思っていらしたと思います。

今の職人さんはアートばっかりに走って、技術がだめな人がいるけど、先生はちゃんとした高度な技術を身につけて、その次は自己表現の世界にもってきてるよね。

ただね、難しいよね。生花でも、木によって折れやすい木や、粘りが有って折れにくい木と色々性質が違います。

それらを自由に表現するためには、理屈じゃなく、私の場合は子供の頃からの長年の修練で身体で覚えました。

芸術論になるけど、一般的に、技術が匠になると感性が鈍ると思います。

それは技術だけに走っていく事は、職人芸のウルトラC・ウルトラEへの限りない挑戦となってしまい、いかに難しいテクニックが出来るかとの挑戦となり、作品は語らなくなってしまいます。

先生は、「作品が何を語るか?」が最も大切だと思っていたと思います。

又、先生はいろんな工房に行かれているけれど、きちんとした技術を教え込まれておらんということを怒っていらしたよね。

それに、先生は成形からやられているので、親指の付け根がふっくらしてて職人の手をしていましたね。

私は、伝統って云うのは継承だけでは生まれないと思っています。

継承はあくまでも継承なんです。伝統っていうのは常にその時代の背景を受けて変化し、ある時それは前衛であったりします。だから伝統をつくっていこうとしたら、常にクリエイティブで、常に変わっていかないといかんと思っている。そうじゃなかったらそれは技術の継承だと私は思う。

一つの作品が作品が作られた時は、それぞれの時代によって世相や考え方が違うじゃないですか。その時の状況、思いってあるでしょ。

平安時代の人たちが考えたことと今の人が考えたことが一緒っていうのはおかしいでしょ。それがきちんと変わっていって初めてそれは伝統やと思うの。

あの先生の中には、きちんとした技術を持ちながらも、常に自分の表現をしたいというものがあったと思うのね。

だからあの先生は、北出不二雄の世界をつくることに対してすごく真摯やったと思う。塔次郎さんのものでもない、自分の世界をつくりたいと。

だから常に若いし、常に向上していたし、84、5歳になってもまだせねかんことがあるとおっしゃっていましたよ。

自分のやりたいことがたくさんあると。あれもしたい、これもしたいと。どんどん作品の殻をやぶっていきたいと。それには時間が足らんとおっしゃってたね。

|

| 花を生ける中巳出さん |

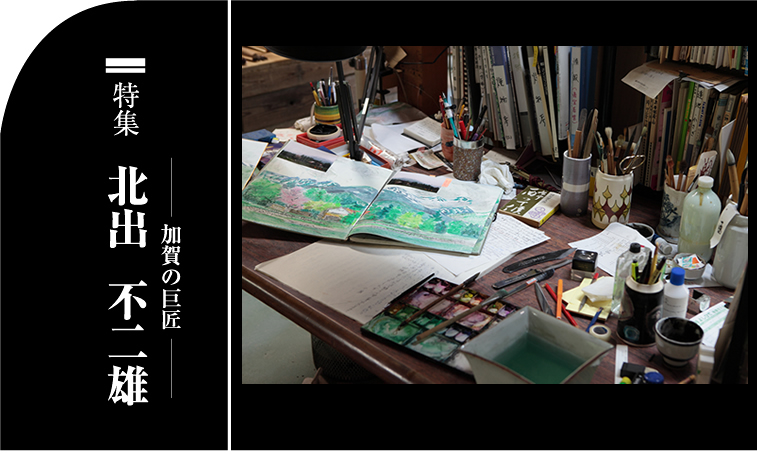

それと、どこ行くのでもスケッチブック持っていかれる。

中央公園の花菖蒲を描きに行った時でも、飲み会の時でも、私が知っている限りでは何時もスケッチブックを持っていらした。

調子いいとすぐそこで描いていらしたんだけど、あの先生は自分の描いたものを大切にしていました。普通その人の絵を描いたら喜んであげるじゃないですか。でも、絶対あげないからね。

作家さんでも本当の意味での絵を描ける人があまりいないじゃないですか。

友禅の作家さんでも、九谷焼の作家さんでも、本当に描ける人が少ないと嘆いていたのも事実。

あの先生は厳しくて、図鑑とかを見て描くのはご法度といつも言っていらした。図鑑をみて描くんじゃなくて、実物を見て描かないといかんと。図鑑じゃわからない心ってあるじゃないですか。

私らでも写真じゃわからないことを、お目にかかってその人の雰囲気ってオーラだったり、いろんなキャラであったりを感じ取るでしょ。

例えば、同じ菊でも、温室に生えた菊と野菊とは違うと。河原に生えた菊と庭先に生えた菊も違う。

一生懸命咲いている花が好き。けなげやって感じがお好きだったんでしょうね。

そういう物語や背景みたいなものを先生は大事にしていたと思うよ。

それを読みとることが大事やとあの先生は思っていたと思うのね。

基本的には命や背景を持たないものには興味をしめしていなかったと思いますよ。

先生は、「あなたはひまわりみたいな人や、元気印や。」て言ってくださいました。

灼熱の中でも、何時も空を見ていて頑張っていると感じられておられたのでしょうかね。

私を応援してくれたのも、いびつやったからだと思います。

私って、檻の中に入らない動物だし、雑草で、しかもどちらかと言うと何時もアウトローだったし。

27、8歳くらいの時に加賀美術作家協会に私も入れてもらっていて、そこで初めて先生にお目にかかったんです。

あの方は頑張る女性に対してすごく優しい。先生は、大学で教えていた時も最近は頑張る女性が多いと仰ってました。

私も激しい生き方をした人で、28歳の時に習ってきた流派を脱流して一派おこした時も、先生はそれは反逆行為なんやと言って私を戒めましたが、表には絶対に出ませんが、影になり日向になり、力を貸していただき、精神的に応援してくれましたよ。

現代アートをやって食べられない時も、こんなことをしたらどうや、そんなことをしていたら食べられんぞ、彫刻では食べていけんぞ、とアドバイスされました。

電気窯を一つ買ってやるから、七宝やアクセサリーを作って口過ぎをせなかんぞ、と言われて。でも私はそんなことには甘えませんでしたけど。

それやったら自分も手伝いできるから、あんたの感性で作って生業をたてたらどうやとか、口や言葉で言えん程応援してもらったんです。

先生には基本的には精神的にすごく応援していただいたんです。

子どもに対しても、お弟子さんに対しても非常に厳しい。でもそれが先生の愛情だったみたい。私はいつもあの人はすごく可哀想やと思っていた。

あの人は小さい頃、家族愛に恵まれなかった。だから子どもたちに対して非常に厳しい。

10歳のときに北出家に連れてかれて、柱にくくりつけられて実父は帰ったとお話されていました。義父の塔次郎さんは家庭的な人じゃなくて、家にほとんど帰ってこないし、義母は体が弱くって寝とったし。

部屋の隙間から雪が降るのがみえたとおっしゃっていました。

家は明治時代から続いている窯元で格式ある家だったんだけど、一様に辛かったと。

愛情の表現の仕方が下手やと思うね。でも、子どもに対する愛情はとても強かったんですけれどね。

どうしてもっと素直になって、子どもを愛してあげんのやっていつも言っていました。

子どもは一人で生きていけるようにしてあげるのが愛やって、思っているんやろうね。

お弟子さんも、それをわかってはいるけどよっぽどの根性がないと難しいよね。

自分がそこにおってよ、はたかれたり怒鳴られたり。ムチばっかりやもん。

思想的にもあれだけ厳しい、ものに対する厳しい人はおらんよね。

それは生い立ちの中からきたものやと思うね。

私は先生には若いときから歯に衣着せぬ失礼なことを平気で言ったりもしました。

あるとき、新聞社の学芸員の方に、あの先生にあんなことをよく言えるなぁって言われましたが、若かったせいでしょうかね。

私も歳をとって世の中が少しわかるようになって、だんだんそんなことを言わなくなると、「あんたは若いときは本当に面白かった!最近は丸くなって面白くなくなってしもた。」などと言われました。

どうも、ある意味、野放図でいびつな人が好みだったようですね。