私がギャラリーを開くきっかけは、かなり北出不二雄先生の存在が大きかったように思います。この辺りには(加賀市には)、とっても優れた作家さんたちがたくさんいらっしゃるんですが、その中でお人柄も作品も素晴らしい方が不二雄先生でした。

私がギャラリーを開くきっかけは、かなり北出不二雄先生の存在が大きかったように思います。この辺りには(加賀市には)、とっても優れた作家さんたちがたくさんいらっしゃるんですが、その中でお人柄も作品も素晴らしい方が不二雄先生でした。

加賀市は人口僅か7万人、地元で個展を開く機会っていうのをみなさんお持ちじゃなかったのですね。そういう場所がなかったのですね。同じ地元にいながら、地元の作家さんの作品をまとめて見る機会がなかったんです。

たとえば市の美術館で現代美術展加賀展とか伝統工芸展加賀展とかが来ても、20人から30人の中の1人としてそれぞれ一つ二つしか作品が並ばないでしょ。

個展っていうのはそういう展示会とは異質なものです。1人の方の全てがわかる場所が、個展なんですね。会場全てに作家さんの個性や味が溢れている、人生までもが滲み出ているそんな場ですね。

地元でやってもらいたいな、地元でそういう場所があったらいいなと思ってはじめたギャラリーでした。

陶芸家はこれひとつで生きている、というプロの方ばかりですからね。だから、それに耐えられるギャラリーにしたいなというのが当初からの願いでしたね。

<<

フライヤー 文章より>>

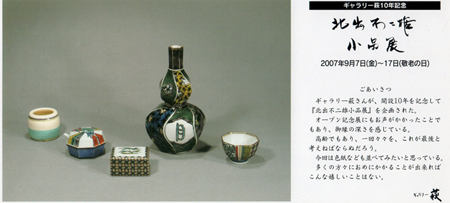

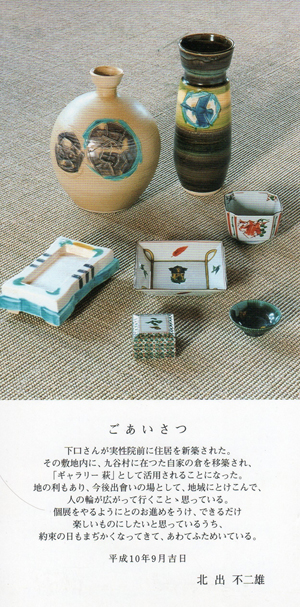

ごあいさつ

下口さんが実性院前に住居を新築された。その敷地内に、九谷村に在つた自家の倉を移築され、「ギャラリー萩」として活用されることになった。

地の利もあり、今後出會いの場として、地域にとけこんで、人の輪が広がって行くことゝ思っている。

個展をやるようにとのお進めをうけ、できるだけ楽しいものにしたいと思っているうち、約束の日もまぢかくなってきて、あわてふためいている。

平成10年9月吉日

北出不二雄

個展第一号、北出不二雄さんの挨拶が入ったギャラリー萩のフライヤー

ギャラリーを開こうと思っていたときに、ちょうど大阪の高島屋で北出不二雄先生の個展があったんです。

先生は一年おきだったか、ずっと何年もそこで個展をなさっていて、大阪にファンの方もたくさんいらっしゃったんですよね。

電車にのって大阪まで行って、会場に入ってほんとに感動したんです。

会場に凛とした空気が漂っていて、それは並べられている作品が醸し出すものだったのでしょう。それ以上に寂寥感とかね、祈りのようなものが充満しているような気がしました。大きな作品がたくさんありましたし、会場に北出先生がひっそりと立っておられました。 北出先生の作品は、非常に気品があります。でも会場にはそれだけではなくて、なにか深い悲しみのようなものが漂っていた・・・。それに打たれてなんともいえない気持ちになって帰ったんですね。

その後、断片的に北出先生の抱えておられる悲しみを知ることになりました。先生のご長女が二十歳の若さで、山で遭難して亡くなられたということを聞いたんです。

そして先生がばりばり仕事をしていた頃、ご長男の昴太郎さんを40歳で亡くされたということでした。昴太郎さんというかたは、先生のお言葉をかりると、「あれは才能のあるやつでした。」とひとこと。

先生は厳しい方でしたね、自らに対しても、身内の方にも。

わたしたちにはお優しかったけど、身内の方に対してはね、内に厳しく、外に厳しくという方だったから、身内をほめるってことはなかったと思います。

もし昴太郎さんが生きておられたら今頃は九谷焼を代表する素晴らしい作家になっていたはずだと、いろんな方から伺いました。そのご長男昴太郎さんを失ったのですね。

それでなるほどと、私なりにあの時の会場の雰囲気に合点がいったんです。

先生の作陶の姿勢っていうのが、若くして亡くなったご長女やご長男への鎮魂の思いではなかったかと・・・。

単に個人的な悲しみだけに浸っておけない作家の業みたいなものかもしれません。デパートの喧騒とは異質の、厳粛な世界、北出不二雄先生が背負っている人生の重み哀しみが漂っていたのだと思いました。

個展というものはこんなにすごいものなのかと、感動しましたね。初めての経験でした。

ご自身のことは何ひとつとしてお話にならないし、ただ黙々と作品に向かっておられる先生を、私は改めて尊敬するようになりました。

──ギャラリー萩での不二雄さんの個展はどのような感じでしたか?

芳名録は8冊くらいになりました。連日たくさんの方が来てくださいました。はじめが大事だと思って、北出先生にお願いしたわけですが、この高みまで頑張ろうという私たちの気持ちは伝わったような気がします。

本当に足の踏み場もないくらい大盛況でした。でも先生はひっそりといらっしゃるんですよ。

どんな方にもきちっと挨拶されて、お帰りになる方の姿が見えなくなるまで頭を下げご挨拶している。主人も私も先生のあの謙虚なお姿に感動しました。

先生のモチーフの中に茗荷が多いでしょ、先生のお庭に茗荷がいっぱい生えているんです。私茗荷が大好きなんです。

その季節に伺うと、先生が「しもぐちさ~ん、茗荷採っていきませんか~。」って言ってくださる。かたつむりも畑にいっぱいいるし、田んぼを見渡すと鷺が佇んでいる。

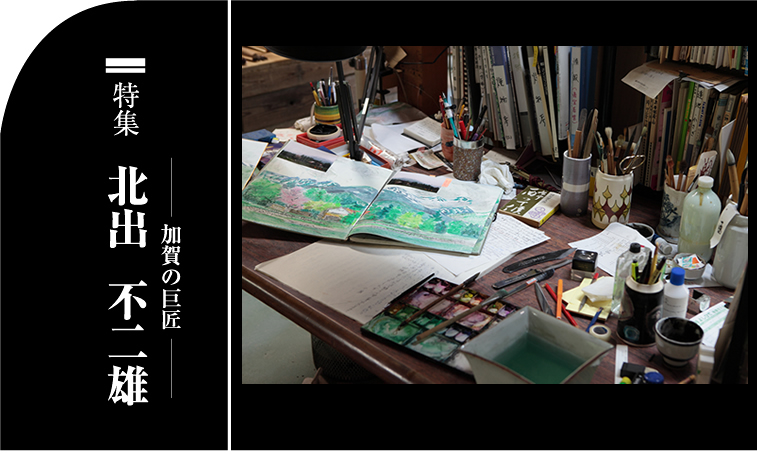

身近なもののスケッチというのは、もう先生の習い性のようなものでしょうね。先生の作品のモチーフはほんとに身近なものだったのです。

美大時代の思い出を話して下さいましたが、学生とスケッチ旅行に行ったのが楽しい思い出だったようでした。

「今の大学の先生はスケッチさせませんね、デッサンもさせませんね~あれじゃだめですよ~。」とおっしゃっておいででした。